Entre notre sabbatique en Provence et ma première publication outre-mer, 2019 a définitivement été l’année de la France! C’est drôle de pense qu’à la même date l’année dernière, nous n’avions aucune idée que nous allions y déménager en septembre. Il faut dire que ça s’est fait vite! Il faut croire aussi que j’étais due pour une aventure, puisque, sur mon bilan 2018, l’année avait été qualifiée de tranquille. Un peu d’aventure, ça fait du bien!

Parlant des billets de l’année dernière, voyons comment la réalité se compare aux prédictions faites en janvier!

Prévision de publications :

- Soutermonde T2

- Pétronille

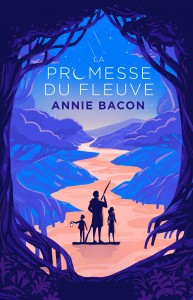

- Terre Promise

- Mon “magical girl”

Les trois premiers ont bel et bien été publiés aux dates prévues, même si le troisième a changé de nom pour devenir La promesse du Fleuve. Le quatrième… il avait été écrit sur entente verbale avec un éditeur, et c’est moi qui ai refusé de signer le contrat lorsque je l’ai finalement reçu. Le manuscrit traîne donc dans un tiroir pour le moment…

Prévisions de projets d’écriture:

- Un troisième Pétronille

- Un deuxième Magical girl

Je n’ai écrit AUCUN DES DEUX! Le plus drôle, c’est que je les avais mis sous l’étiquette « il n’y en a que deux qui sont certains…»! Si tout va bien, par contre, j’attaque le troisième Pétronille au retour des fêtes, ce n’est donc que partie remise pour celui-là. Sinon, j’ai plutôt écrit tout ce que j’avais vaguement évoqué dans un paragraphe de peut-êtres, soit :

- Un projet de coureur des bois

- Un album plutôt sérieux

- Un premier tome d’une nouvelle série d’aventure appelé « Les Abysses » (titre de travail).

Événements prévus

J’y avais évoqué la possibilité d’un lancement en septembre, et la certitude de quelques salons du livre… mais la sabbatique en France a finalement pris toute la place! Côté événement, on a plutôt vendu notre maison, organisé notre déménagement (visas inclus) et pris l’avion en septembre! J’ai tout de même eu un petit pincement au cœur d’avoir dû annuler ma venue au Salon du livre du Saguenay, auquel j’avais été invité pour la tournée scolaire. Je déteste devoir revenir sur ma parole, et j’espère seulement que Sylvie Marcoux (qui organise le tout de main de maître), ne m’en veut pas trop.

J’ai changé d’ordinateur, aussi. Pour un auteur, c’est un événement!

En général, une très belle année, donc, pendant laquelle je ne cesse de cocher des items sur mon « bucket list » tant au niveau professionnel (publier en France, signer au Salon de Montreuil) qu’au niveau personnel (voir des flamants roses en liberté, assister à une émission de variétés française en direct).

Je vous souhaite de joyeuses fêtes et vous retrouve en 2020 pour les prochaines prévisions annuelles!!!