Entre le rapport Racine et l’affaire Matzneff, il s’en passe, des choses, dans le monde de l’édition en France en ce moment. Aujourd’hui, c’est plutôt du premier dont je voudrais vous parler, mais surtout, je veux partager mon étonnement de « personne extérieure » sur ce qui me semble absent du débat.

Entre le rapport Racine et l’affaire Matzneff, il s’en passe, des choses, dans le monde de l’édition en France en ce moment. Aujourd’hui, c’est plutôt du premier dont je voudrais vous parler, mais surtout, je veux partager mon étonnement de « personne extérieure » sur ce qui me semble absent du débat.

Petite mise en contexte, le rapport Racine, intitulé « L’auteur et l’acte de création » est une étude sur les conditions de travail et de vie des auteurs, avec, à la clé, des suggestions pour améliorer leur sort.

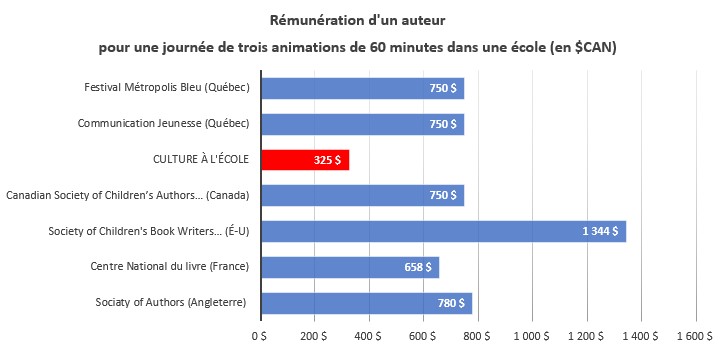

Autour de ce rapport, il a été beaucoup question, dans les médias, de surproduction, de régimes de retraite, et de la possibilité de rémunérer les auteurs pour leur temps en salon du livre.

Pourtant, de mon œil extérieur, le vrai nerf de la guerre devrait être le suivant : le faible pourcentage de droit d’auteur que reçoivent les auteurs français!

Explication chiffrée ci-dessous.

La situation au Québec

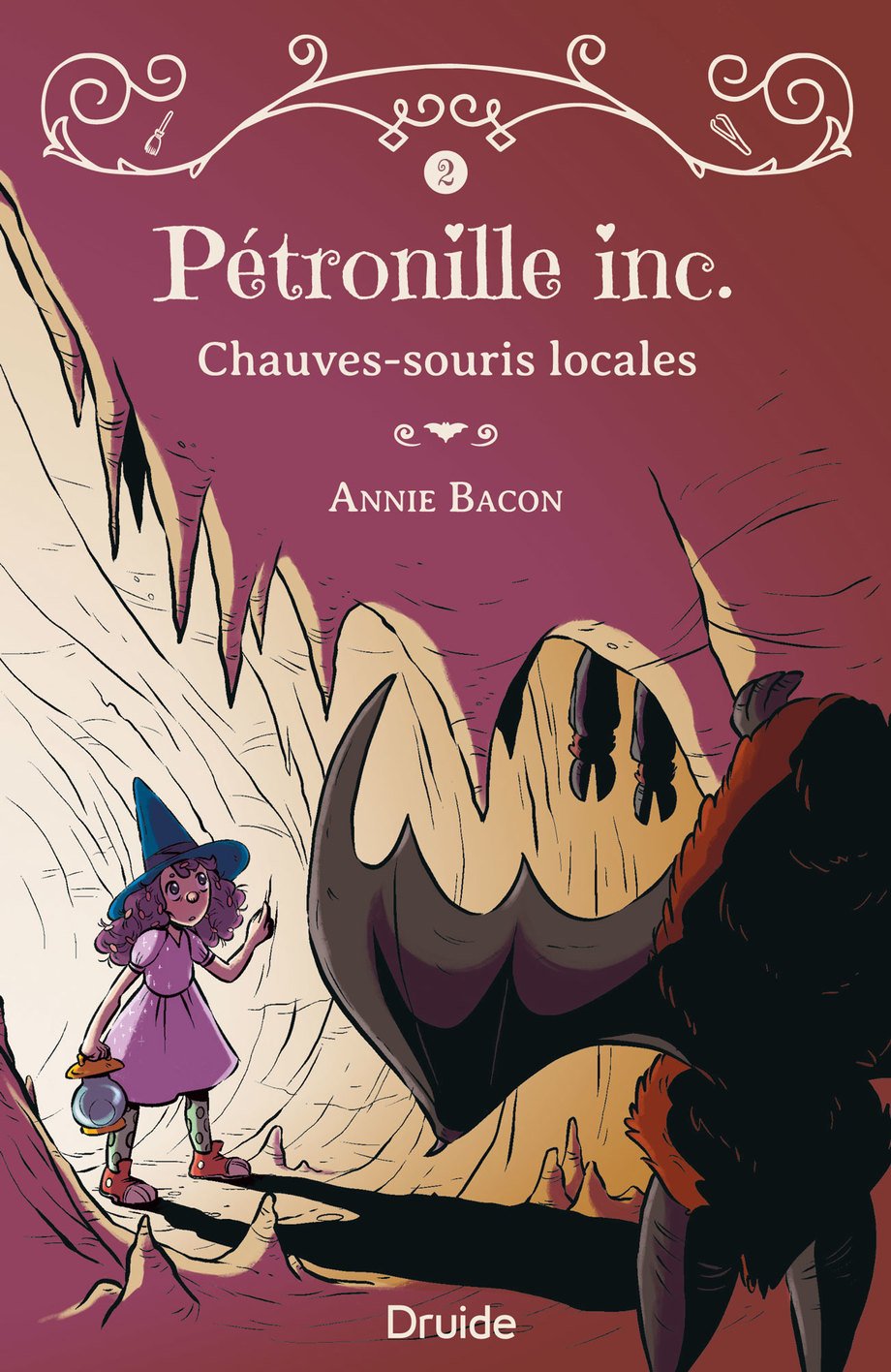

J’ai 25 romans jeunesse publiés au Québec. Chacun de ces livres me rapporte 10% du prix de vente suggéré (parfois séparé avec l’illustrateur, selon les cas). Il ne m’est arrivé que deux fois, au Québec, de me voir offrir moins. Dans le premier cas, l’éditeur s’est ravisé, et a depuis changé ses politiques. Dans le deuxième cas, l’éditeur est resté sur sa position, et je suis repartie avec mon manuscrit sous le bras. Je suis chanceuse, j’ai les reins assez solides pour me permettre de dire non.

Bref, au Québec, la norme, c’est 10%.

La situation en France

J’ai signé un seul livre à 8%, c’est celui publié en France. Là-bas, c’est la norme, j’y étais préparée. Voici quelques chiffres pour illustrer la chose, tirés de l’étude « 7e baromètre des relations auteurs /éditeurs » réalisée en l’honneur du Salon du livre de Paris de 2018. (point 3, rémunération pour ceux qui veulent lire le texte original).

Je vous en donne les grands points :

- Taux moyen de rémunération des auteurs en France: 7,2%

- Seuls 24% des auteurs y reçoivent 10% de droits d’auteurs, les autres moins!

- En jeunesse, le taux peut descendre aussi bas que 6% (qui devient 3% lorsque séparé avec l’illustrateur).

10 % au Québec, même pas tout à fait 8% en France. Pour voir lequel des deux est hors norme, j’ai cherché des chiffres de ce qui se fait dans d’autres pays. Notez que je ne suis pas journaliste, on ne parle pas ici d’enquête de fond, mais voici tout de même ce que j’ai trouvé.

La situation ailleurs :

Aux États-Unis, selon « the business of Publishing » de Alan Jacobson, les auteurs recevraient 10% à la base, avec une clause escalier à partir de 5000 copies vendues.

L’étude de 2010 « les droits d’auteurs en usage en Europe » nous donne* :

Allemagne : 9,56 % en moyenne (p.21)

Espagne : 10% à la base (p.37)

Grande-Bretagne : 10 % pour un auteur moyen, plus pour un auteur installé (p.52)

Ce n’est donc pas la Québec qui exagère avec ses 10%, c’est la France qui est en dessous des normales!

Pourquoi alors ce n’est pas la première chose dont on nous parle lorsqu’il est question, en France, d’améliorer le sort financier des auteurs?

*Notez que pour tous les chiffres cités, on parle des éditions principales, et non des éditions de poche, pour lesquels les chiffres sont habituellement moin élevés partout.

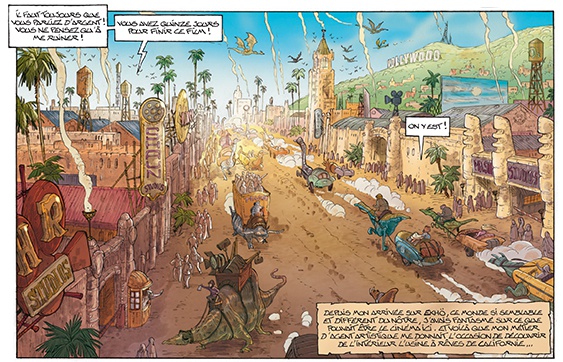

Il y a un mois, j’ai reçu mon horaire de signature au Salon du livre de Paris. J’étais invitée par Castelmore, mon éditeur français, transport et hébergement compris. Je dois avouer avoir été émue en voyant mon nom sur le site web de l’événement. Oui, je sais, dans mon milieu, le salon de Montreuil, ou je suis allée à l’automne est plus important… mais c’est plus fort que moi, celui de Paris enflamme mon imaginaire. Disons qu’il est plus « glamour »!

Il y a un mois, j’ai reçu mon horaire de signature au Salon du livre de Paris. J’étais invitée par Castelmore, mon éditeur français, transport et hébergement compris. Je dois avouer avoir été émue en voyant mon nom sur le site web de l’événement. Oui, je sais, dans mon milieu, le salon de Montreuil, ou je suis allée à l’automne est plus important… mais c’est plus fort que moi, celui de Paris enflamme mon imaginaire. Disons qu’il est plus « glamour »!

Barjavel

Barjavel Marcel Aymé

Marcel Aymé Pierre Boule

Pierre Boule